Una investigación interdisciplinar liderada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha sacado a la luz una realidad histórica hasta ahora ignorada: las mujeres de la región de Nubia, en el actual Sudán, durante la Edad del Bronce, soportaron sobre sus cabezas grandes cargas que dejaron huella en sus propios cuerpos. Este hallazgo, publicado en la revista Journal of Anthropological Archaeology, desafía la visión tradicionalmente masculina del trabajo físico en la prehistoria y aporta una nueva perspectiva sobre el papel de las mujeres en las sociedades antiguas.

Durante milenios, la representación del trabajo físico ha estado dominada por figuras masculinas, relegando a las mujeres a un segundo plano en la narrativa histórica. Sin embargo, el estudio dirigido por Jared Carballo, del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la UAB y también adscrito a la Universidad de Leiden, junto con Uroš Matić de la Universidad de Duisburg-Essen, demuestra que las mujeres nubias de la cultura de Kerma (2500-1500 a.C.) desempeñaron un papel fundamental en las tareas de carga. Estas mujeres transportaban diariamente objetos pesados —incluyendo, en ocasiones, niños y niñas— sobre la cabeza, utilizando técnicas ancestrales como los tumplines, correas que permitían distribuir el peso desde la frente hasta la espalda.

El equipo investigador ha combinado el análisis antropológico de restos óseos con estudios etnográficos e iconográficos de diversas culturas africanas y mediterráneas, así como con representaciones de mujeres nubias en tumbas egipcias. El objetivo ha sido comprender cómo el trabajo cotidiano moldeaba el cuerpo y cómo se distribuían las tareas de carga entre hombres y mujeres.

El estudio se centró en 30 esqueletos humanos (14 mujeres y 16 hombres) procedentes del yacimiento de Abu Fátima, cerca de Kerma, la antigua capital del reino de Nubia. Los resultados, obtenidos gracias a las excavaciones dirigidas por Sarah A. Schrader y Stuart T. Smith, muestran diferencias notables entre los sexos. Mientras los varones presentaban signos de esfuerzo en hombros y brazos, principalmente en el lado derecho —probablemente por cargar peso en el hombro—, las mujeres mostraban modificaciones esqueléticas en las vértebras cervicales y en partes del cráneo, asociadas al uso prolongado de correas para cargar peso.

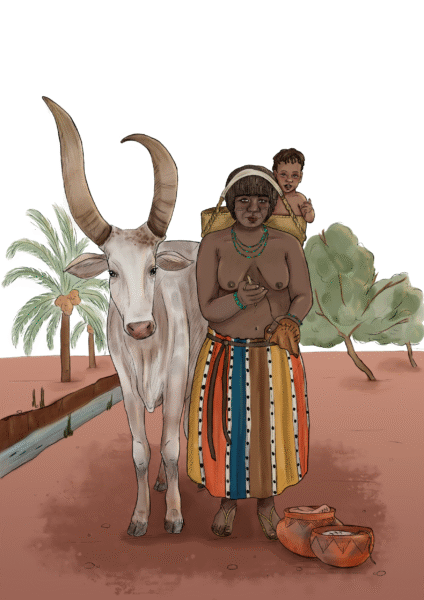

Ilustración artística del individuo 8A2, una mujer adulta madura, dedicada a actividades de alta movilidad como el pastoreo mientras cargaba a un bebé en una cesta con un tumpline, unos años antes de ser enterrada en la necrópolis de Abu Fátima (Créditos: Silvia Jiménez-Amorós y Jared Carballo-Pérez, publicada en Journal of Anthropological Archaeology)

Un caso especialmente revelador es el de la denominada «individuo 8A2», una mujer de más de 50 años enterrada junto a objetos de lujo como un abanico de plumas de avestruz y un cojín de cuero. Los análisis bioquímicos de su esmalte dental indican que era migrante, y su esqueleto muestra una depresión tras la sutura coronal del cráneo y signos severos de artrosis cervical, compatibles con décadas de cargar grandes pesos sobre la cabeza, posiblemente incluso transportando a niños de su entorno familiar o comunitario.

«Se trata de un modo de vida tan habitual como ignorado por la historia escrita», afirma Jared Carballo. «En cierto modo, el estudio revela que las mujeres han cargado literalmente el peso de la sociedad sobre sus cabezas durante milenios».

El trabajo reivindica la importancia de entender el cuerpo humano como un archivo biológico que refleja no solo el envejecimiento, sino también patrones sociales como la división del trabajo y los roles de género. Conceptos antropológicos como las «técnicas corporales» —los modos en que las personas han utilizado su cuerpo en actividades cotidianas— y la «performatividad de género» —las diferencias en los movimientos adoptadas por imitación y convención social— ofrecen un marco para interpretar cómo ciertas tareas repetidas dejan huella en los huesos y configuran los cuerpos de acuerdo con su identidad social.

Prácticas similares a las documentadas en Nubia han sido observadas en representaciones de mujeres en tumbas egipcias y aún hoy se registran en comunidades rurales de África, Asia y América Latina. Sin embargo, su impacto ha sido históricamente invisibilizado en los relatos históricos, a pesar de que literalmente modeló la anatomía de quienes las practicaban. La carga sobre la cabeza fue tanto un esfuerzo físico como una expresión material de desigualdad y resiliencia.

Los resultados de esta investigación abren nuevas líneas de estudio sobre la movilidad femenina, las implicaciones físicas de la maternidad y el papel económico y logístico de las mujeres en contextos rurales. «El yacimiento de Abu Fátima nos ofrece una nueva ventana al pasado remoto del fascinante valle del Nilo y nos hace una llamada de atención sobre cuánto pesan aún los silencios femeninos en la historia», concluye Carballo.

En el estudio han participado arqueólogas y arqueólogos de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Leiden, la Universidad de Duisburg-Essen y la Universidad de California en Santa Bárbara.

Referencia del artículo:

Carballo-Pérez, J., Matić, U., Hall, R., Smith, S.T., Schrader, S.A. (2025). «Tumplines, baskets, and heavy burden? Interdisciplinary approach to load carrying in Bronze Age Abu Fatima, Sudan». Journal of Anthropological Archaeology 77: 101652. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2024.101652

Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: Perplexity. (2025). Perplexity.ai [Large language model].)